行政書士法人

田村環境事務所

Tamura Environmental Office

〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24

TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126

E-mail t-tamura@cd.wakwak.com

法定相続人・法定相続分

法定相続人とは・・・・

法定相続人とは、配偶者や血縁者など民法で定められた相続時に遺産を受け取る権利がある人のことです。

基本的には、必ず相続人となる配偶者を除くと、子供、父母、兄弟姉妹が法定相続人となります。そして、それぞれに順にがつけられています。

法定相続人の遺産相続の順位とは

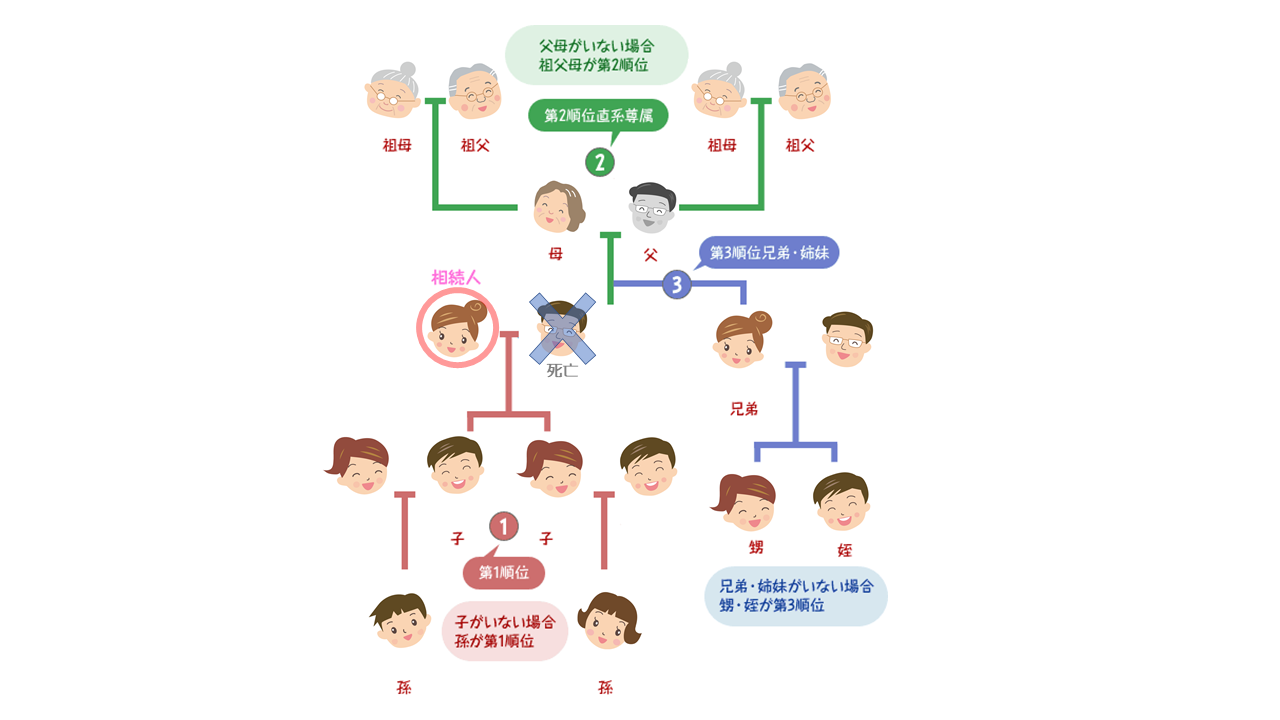

法定相続には、亡くなった方(被相続人)との関係に応じて、遺産相続の順位が定められており、順位が先の方がいる場合は、後の順位の方は相続人にはなれない仕組みとなっております。

※ 亡くなった方(被相続人)の配偶者(妻・夫)は、必ず相続人となるため、順位は関係ありません。遺産相続の順位に当てはまるのは、子供、父母、兄弟姉妹からとなっています。

☆ 第1順位:亡くなった方の子供(子供が先に亡くなっている場合は孫、ひ孫といった直系卑属)

☆☆ 第2順位:亡くなった方の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属)

☆☆☆ 第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪)

遺産相続順位は単純ではありません!代襲相続のルールに要注意です

上の図のように、亡くなった方の子供は第1順位ともっとも先の順位ですが、すでに子供がなくなっていた場合、第2順位の父母に相続権が移動するのかといえば、必ずしもそうではありません。

第1順位が亡くなっている場合は、亡くなった方の孫の方が父母よりも優位になります

相続には、「代襲相続」と言って、子供が先に亡くなっていて、さらにその子供がいた場合(孫にあたる)、相続権が代襲(子に引き継がれる)のが原則です。また、遺産相続順位に相続権が移動するのは、そもそも先順位者が誰もいない場合のみです。

この代襲相続と同様に、とても稀なケースですが、亡くなった人(被相続人)に子供がおらず、第2順位の父母が相続人になったものの、先に亡くなっていた。という場合も、祖父母へと相続権が移ります。この相続権の移動には限りがないので、曾孫、玄孫と移っていきます。第3順位の兄弟姉妹の場合に限り、甥姪までとなり、甥姪の子供までは移動しません。

このように、誰が法定相続人になるか確認する場合は、単に相続順位だけでなく、代襲相続のルールも忘れてはいけないことを覚えておきましょう*

誰が相続人がわからない!****

お悩みの方は 専門家に相談・依頼しましょう!

遺産相続順位だけで法定相続分が決まるわけではありません

これまでご説明したとおり、民法では誰が相続人になるかを定めているため、誰でも相続人になれるわけではありません。

遺言がない場合は、法定相続人による分割が原則です。

しかし、『法定相続人』として、誰が相続人になれるか決まっているだけでは、遺産分割協議を円滑に進めることはできません。

そこで、相続する割合について定めている『法定相続分』についても、ご説明していきたいと思います。

法定相続分とは・・・

法定相続分については、注意したい点があります。

法律によって定められている法定相続人とは違い、法定相続分は『このように分配すれば不公平が無くていいのでは?という考え程度にすぎません。

必ずしも、相続割合のとおりに分配しなければならないわけではありません。

しかし、お金が絡む以上、話し合いが難航する可能性もあり、法定相続の割合通りに分配するというのも、1つの解決策になるかもしれないというわけです。

相続には、多種多様なケースが存在するため、法定相続分通りの分配が必ずしも公平と言えるわけではありませんが、『法定相続分』は多くの相続で指標とされていますので、覚えておくといいかもしれません。

法定相続分の法的な定め

パターン①:配偶者と子供が相続人の場合・・・配偶者に2分の1、子供に2分の1

パターン②:配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合・・・配偶者の3分の2、直系尊属に3分の1

パターン③:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1

子供が2人以上いたり、父母がどちらも存命だった場合、兄弟姉妹が複数いる場合などは、均等に割るのが原則となっています。

ここで注意したいのが、配偶者がすでに亡くなっていたからと言って、遺産相続順位にまで影響を与えることはありません。

具体的にいうと、配偶者が先に亡くなっていた場合、配偶者に分配されるはずだった相続分は子供がすべて相続することになります。配偶者がいないからと言って、子供と父母へ相続権が移るわけではありません。

配偶者は順位に関係なく相続することになってますので、順位が発生するのは子供からとなります。

よくある相続パターン

次の7パターンに当てはまる方がほとんどですので、自身の状況と照らし合わせて、各自の法定相続分を確認してみましょう。

パターン①:相続人が配偶者のみ・・・配偶者が全財産を相続

パターン②:相続人が配偶者と長男・次男・・・配偶者が2分の1、長男が4分の1、次男も4分の1

パターン③:相続人が配偶者と父母・・・配偶者が3分の2、父が6分の1、母も6分の1

パターン④:相続人が配偶者と亡くなった方の弟と妹・・・配偶者が4分の3、弟が8分の1、妹も8分の1

パターン⑤:相続人が長男・長女・・・長男が2分の1、長女も2分の1

パターン⑥:相続人が父母・・・父が2分の1、母も2分の1

パターン⑦:相続人が亡くなった方の兄と妹・・・兄が2分の1、妹も2分の1

*遺産分割協議は全員参加が絶対条件

遺言書が見つからなかった場合の遺産相続では、法定相続人が遺産を相続することになっており、話し合いの参考として法定相続分が存在します。しかし、それでも解決しないのが遺産分割協議の難しいところです・・・。

遺産分割協議は相続人全員参加が条件となっているため、1人でも連絡の取れない法定相続人がいれば、話し合いを進めることはできません。

そして、相続には亡くなった方が生前、特定の相続人に対して財産が譲渡されていた場合に発生する「特別受益」や、遺産の維持や増加に対する貢献度によって発生する「寄与分」という、相続人同士の公平を図る制度まであります。

・・・さて・・・・そろそろ頭がこんがらがってきましたね!!

つまり、簡単に言えば・・・・

全員が納得する結果にすることは難しい・・・ということですね。

どうしても難航する遺産分割協議となる場合(なりそうな場合)は、弁護士に相談しましょう。

相続人の中には、まったくの無知な方もいれば、人づてに間違った解釈をしたまま頭が凝り固まった方もいます。そんな方を納得・理解させることは、容易ではありませんので、専門家に任せることが早期解決への一番の近道ではないでしょうか。

遺産分割協議は自分たちだけで解決できないわけではありませんが、揉めてしまったり家族間に亀裂が入ってしまう前に、専門家を交えた話し合いに切り替えることをおススメいたします。

円満に解決できそうな場合で、遺産分割協議書の作成、家系図作成などのについては、行政書士で対応可能ですので、お気軽にご相談ください!

手続きに不安がある方は、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談・依頼しましょう!

その他*相続関連情報*

相続手続きを行うに当たり、知っておくとよい情報をまとめてみました。参考にしてみてください。